L'art numérique des années soixante aux années quatre-vingt

Le point de vue d'un observacteur

by Edmond COUCHOT

S’il

fallait dater avec précision le moment où ma vision de l’art allait soudainement

bifurquer et m’engager sur les chemins du Numérique, je dirais sans

hésiter : ma rencontre avec le compositeur Maurice Jarre, au printemps 1963,

à Paris. J’avais rencontré Jarre chez des amis et il se trouvait que celui-ci

cherchait un peintre ou un graphiste capable de transcrire sous une forme

visuelle définie la partition d’une pièce musicale qu’il venait de composer.

Cette pièce devait être présentée au Festival international de musique de

Strasbourg en juin de la même année. Elle s’intitulait Cantate pour une démente et avait été écrite pour un chœur et un orchestre,

et la voix de la mezzo-soprano Jeanne Rhodes. Il

s’agissait de figurer sous des formes géométriques colorées

et des signes graphiques codés les notations traditionnelles. Autre

originalité, la partition pouvait être lue plusieurs fois à la manière d’un

palindrome et dans plusieurs sens selon la couleur et l’aspect de certaines

plages, au gré du chef d’orchestre. Noter

différemment la musique était dans l’air et pratiqué par quelques musiciens

d’avant-garde. Lors du concert, la partition, qui affichait des dimensions

monumentales (6x2m), était suspendue au-dessus de l’orchestre, visible par l’ensemble

du public.

Edmond Couchot, La

partition |

Mon rôle avait été limité, mais la correspondance à établir entre les

signes colorés codant les sons, beaucoup moins abstraits que la notation

habituelle, et les sons eux-mêmes m’avait frappé. J’imaginais alors un langage

commun, une sorte d’hyperpartition qui serait à

l’origine d’œuvres mixtes à la fois sonores et visuelles intimement liées par

une temporalité commune, mais dont l’aspect visuel serait à égalité avec

l’aspect sonore, et non dans la dépendance étroite à la musique comme dans le

cas de la partition de Jarre. J’imaginais aussi que, de même que le chef

d’orchestre aurait la possibilité de lire de multiples façons cette partition,

le spectateur d’une telle œuvre pourrait, lui également, en modifier les accomplissements.

Établir une correspondance étroite entre des formes sonores et des

formes visuelles (lumière et couleur) n’était pas nouveau, mais les techniques,

elles, avaient changé et rendaient envisageable une approche différente. J’avais

remarqué au cours de mes bricolages que le contrôle de l’enregistrement sonore

par le petit tube cathodique fluorescent qui équipait à l’époque les

magnétophones traduisait en intensité lumineuse la dynamique du son ; plus

le son était fort, plus le signal s’allongeait. Grâce à lui, la modulation

sonore pouvait être transformée instantanément et automatiquement en une modulation

lumineuse, une sorte d’« image » élémentaire. Il me vint alors à

l’esprit d’utiliser un petit poste de radio à transistor et de dériver la

modulation électrique alimentant le haut-parleur vers un relais qui commandait l’allumage

et l’extinction de petites ampoules fixées sur un tableau rigide. Le relais ne

se fermait qu’à partir d’une certaine intensité de la modulation et découpait

ainsi les crêtes dynamiques du son en éléments discontinus, traduits à leur

tour en points de lumière pulsant au rythme d’une parole ou d’une musique inaudible

et lointaine. En outre, le spectateur avait le loisir de rechercher et de choisir

les stations radio émettrices, mais sans en entendre le son, en agissant sur le

bouton du poste utilisé à cette fonction. Action qui permettait au spectateur de

faire varier le rythme des points de lumière, de participer d’une manière certes

très limitée à la génération de l’œuvre et à son insertion dans le temps.

J’abandonnai alors assez brutalement mes pinceaux, mes tubes de couleurs

et mes toiles (je peignais des paysages, des objets, des personnes), et

réalisai au cours des années soixante-quatre-soixante-sept deux types de

tableaux. Les premiers étaient composés d’éléments plastiques parfois

fluorescents fixés sur une surface plane, et invitaient le spectateur à essayer,

en se déplaçant, différents points de vue pour en changer la perception. Certains

étaient animés par des mécanismes électriques. Les seconds étaient des

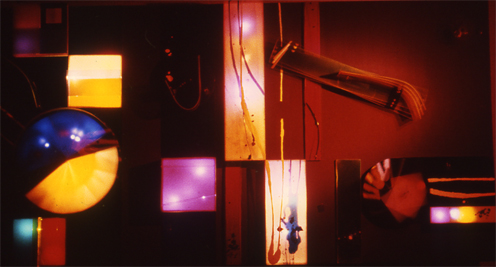

dispositifs plus élaborés que j’appelai du terme générique « mobiles Musicaux », mais qui

recevaient des noms individuels tels que Sémaphora II (1965) et Sémaphora III (1966),

évoquant des êtres de science-fiction plutôt que des dispositifs artistiques.

Constitués d’éléments lumineux, colorés et mobiles, agencés sur une surface

verticale rigide de 1x2 mètres, ces artefacts réagissaient à des stimulations

sonores — musique, voix, bruits divers — et en proposaient quasi instantanément

des interprétations lumino-cinétiques où le

déterminisme machinique était nuancé par une intervention

dosée du hasard.

Edmond Couchot, Sémaphora III, (1966) |

Mon intention était de donner à ces artefacts une certaine autonomie,

une certaine « vie » qui guiderait leur interprétation de la musique.

Je réglais les réactions de ces machines sur des œuvres contemporaines avec

lesquelles elles s’accordaient bien, comme celles de Pierre Schaeffer, Bernard Parmegiani, Pierre Boulez, Luciano Berio, et quelques

classiques plus rares. Comme je l’écrivais dans le catalogue de la Ve

Biennale internationale de Paris, en octobre 1967, où était exposée Sémaphora III :

« Si ce Mobile sait obéir au son, il n’est

pas passivement docile, car il oppose à cette sorte d’agression venue de

l’extérieur une résistance assez forte pour que le jeu des images provoquées

soit considéré comme le produit d’une sensibilité ouverte sur le monde sonore

et d’une réaction interne propre au Mobile. »

Le comportement de ces deux artefacts n’intégrait aucun élément

véritablement informatique, mais il était assuré par un circuit électrique permettant

quelques opérations logiques simples.

Je ne suis pas allé plus loin dans la recherche d’un langage commun liant

le visuel et le sonore, j’estimais que pour cela, il

faudrait utiliser des ordinateurs puissants et des programmes spécifiques. Ce

que le compositeur-architecte Iannis Xenakis me semble

avoir su réaliser avec son Polytope, en 1972, où l’ensemble des dispositifs techniques lumineux

et sonores était commandé par le même programme informatique. En revanche, le

désir d’établir une interaction complexe entre l’œuvre et le spectateur

sollicitant plusieurs modes de perceptions et d’actions, m’avait conduit à

penser que le développement de ce qui s’annonçait comme un art nouveau devait s’orienter

plutôt vers des modèles informatiques s’inspirant de la cybernétique du vivant.

Mes Mobiles musicaux m’amenèrent à participer à de nombreuses

expositions et manifestations en France et ailleurs. Je n’en citerai que

quelques-unes particulièrement importantes pour moi. La Ve Biennale

Internationale de Paris qui suivait la fameuse exposition Lumière et Mouvement - art cinétique à Paris (mai-août, 1967) au

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, organisée par Frank Popper. Ce fut à

la suite de cette visite que j’écrivis à celui-ci pour dire tout l’intérêt que

j’avais porté à cette exposition et le mettre au courant de mes travaux. Il me

répondit très vite et nous restâmes depuis liés par une indéfectible amitié.

Comme il préparait alors l’exposition

Cinétisme et Environnement, qui devait avoir lieu à la Maison de la Culture

de Grenoble, en 1968, il m’y invita et j’y présentai la maquette d’un projet

intitulé Animation pour une piscine, un

dispositif lumino-cinétique sensible aux mouvements

des baigneurs dans l’eau qui produisait des jeux de lumières colorées. Une

tentative d’immersion totale au sens propre. Je n’eus hélas! jamais

l’occasion de réaliser ce projet.

J’avais participé auparavant à l’exposition Monte-Carlo de Demain, organisée par Pierre Restany

en 1966, qui réunissait art, science et technologie, et l’année suivante à une

exposition personnelle itinérante sur le transatlantique Louis Lumière, dans quelques grandes villes portuaires en Argentine,

Uruguay, Brésil et Portugal, avec le parrainage de la Société française de

Cybernétique. Puis en 1968 au Festival international du Film d'Avant-Garde, à Knokke-le-Zout (Belgique), qui

accueillait également la vidéo et les arts plastiques. ? J’y

rencontrai notamment Michelangelo Pistoletto et ses

tableaux-miroirs (que je retrouvai quarante ans après à la Cittadellarte,

un centre d’art qu’il avait fondé en Italie), Michael Snow qui projetait Wavelength, un

zoom de 45 minutes sur une photo de vagues (que je revis lors de l’exposition Press/Enter, à Toronto, en 1995). Yoko Ono, Yaacov Agam, Martial Raysse, Piotr

Kowalski (que je connaissais déjà et que j’allais voir de temps à autre dans

son atelier de Montrouge), et quelques autres cinéastes, vidéastes, plasticiens

et musiciens qui s’illustrèrent au cours de la fin du siècle, faisaient aussi

partie des invités.

Parmi les événements qui comptèrent pour moi, j’évoquerai ma rencontre

avec Sonia Delaunay chez le graveur Roger Vieillard qui avait organisé une petite

réunion, dans le garage de son appartement près du Panthéon, autour de Sémaphora III. Sonia Delaunay avait bien

voulu y assister. Elle fut très réceptive aux réactions du Mobile et trouva une

parenté entre les éléments colorés en rotation de la machine et les cercles

concentriques de ses tableaux évoquant le mouvement. Elle me posa des questions

sur la technique et m’encouragea à persévérer. Le claveciniste Ralph Kirkpatrick avait apporté un triangle et s’était amusé à

observer les réponses de la machine aux sons qu’émettait l’instrument. J’eus

encore l’occasion de travailler avec l’architecte Pierre Sirvin

en tant que conseiller artistique pour l'aménagement et la conception de

l'Agora de la Ville nouvelle d'Évry où l’on étudia la question de l’intégration

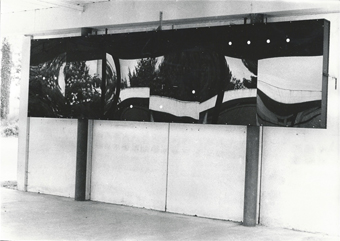

des arts dans la ville. Pierre Sirvin me passa une commande

pour un lycée, à Biscarrosse, que je livrai en 1975. Il s’agissait d’un mobile

lumineux de 8x2m produisant automatiquement des constellations

lumineuses monochromes générées par un tirage au sort et pulsant à des rythmes

variés.

Edmond Couchot, Orion et sa boîte électronique, 1975 |

Je fus par ailleurs, au cours de ces mêmes années, très attentif aux recherches

de Frank Malina, artiste-ingénieur passionné par le mouvement, la lumière et la

musique, dont je me sentais proche. J’étais curieux des travaux et des théories

des plasticiens de l’art cinétique et optique qui renouaient avec les sciences et

qui s’intéressaient à la perception et à la participation du spectateur, à

l’instar de Cruz Diez, Soto, Takis, les membres du Groupe d’Art Visuel de Paris

(le G.R.A.V.) et plus spécialement Julio Le Parc. Je suivais leurs expositions mais

je n’ai jamais eu l’occasion de les rencontrer personnellement. Ce ne fut qu’en

1999, lors de la Biennale du Mercosul à Porto Alegre,

au Brésil, que j’eus l’opportunité d’évoquer avec Le Parc les événements artistiques

et culturels qui avaient marqué les années soixante-soixante-dix en France.

Les années soixante furent aussi celles où je fis la connaissance

d’un groupe de chercheurs et d’artistes, l’Association française de

cybernétique et des systèmes généraux, fondée par Louis Couffignal

et présidée par Léon-Jacques Delpech, professeur en psychologie à la Sorbonne.

Le but de cette association était d’introduire la cybernétique en France. On y

trouvait des psychologues, des médecins, des anthropologues, des physiciens,

des informaticiens, des mathématiciens, des philosophes, tout autant que des

musiciens, des plasticiens, des architectes, et quelques bricoleurs tous

azimuts, ce qui différenciait cette association des autres. Une réunion avait

lieu à la Sorbonne, salle Cavaillès, tous les mois de l’année universitaire au

cours de laquelle l’un des membres faisait un exposé qui donnait lieu à des

discussions passionnées, parfois proches du Congrès

de futurologie, célèbre roman de science-fiction de Stanislas Lem, qui se terminaient tardivement dans un des bistros

voisins. Voici quelques titres d’exposés : « De la métaphysique à la

Méta-arithmétique », « Projection temporo-spatiale de la

mémoire », « Cybernétique de l’évolution », « Aspects

cybernétiques dans la recherche esthétique-logique », « Notion

d’entropie appliquée à la prévision psychologique de l’avenir »,

« L’ordinateur peut-il créer ? », « Art et

cybernétique ».

Le secrétaire général de l’Association était Abraham Moles, un

ingénieur doté d’une solide expérience dans le domaine musical et acoustique où

il mena des recherches originales, connu pour ses travaux en sociologie et en

psychologie et dans ce qui devint plus tard les sciences de la communication.

Il fut parmi les tous premiers à appliquer la théorie de l’information à la

perception esthétique Dans son livre, Perception

esthétique et théorie de l’information, 1 paru en 1958, il soutenait que l’information

esthétique d’une œuvre dépendait de l’imprévisibilité du signal (visuel ou

sonore) perçu par le récepteur. Publication suivie 13 ans après d’un ouvrage

qui fit date à son tour, L’art à

l’ordinateur 2,

et qui, prenant davantage appui sur

l’analyse des œuvres réalisées à l’ordinateur pendant ces années-là,

définissait les bases d’une esthétique

informationnelle mettant en jeu des processus permutationnels. 3

J’avais lu avec attention ces deux ouvrages, mais je pensais que l’esthétique

défendue par Moles restait trop marquée par les théories cognitivistes et

l’intelligence artificielle fondées sur la computation automatique de symboles

prédéfinis (visuels, sonores ou textuels) : une approche réduisant la

pensée à du calcul. Les homéostats de Ross Ashby et

les tortues de Grey Walter qui relevaient d’un autre courant cybernétique m’attiraient

davantage.

Le sculpteur et plasticien Nicolas Schöffer, le compositeur Michel Philipot, l’architecte urbaniste Yona Friedman, qui suivaient

les réunions avec assiduité, nous faisaient connaître de temps à autre l’état

de leurs travaux et profiter de leurs réflexions. Loin de rester refermée sur

elle-même, cette petite communauté totalement hétérogène, interdisciplinaire et

indisciplinée, a su diffuser un nouveau savoir — critiqué souvent mais pour de

mauvaises raisons — qui a participé, avec l’explosion des technologies de l’information

et de la communication, à modifier le paysage de l’art.

Paysage où commençait d’apparaître une forme d’expression très liée à

la science et à la technique qui reçut différentes appellations : « art

électronique », « art cybernétique », « art à l’ordinateur »,

« art informatique », (computer

art), « art permutationnel » (Moles),

sans parler des appellations héritées de l’usage de l’Internet et du Web. Elle fut peu à peu désignée assez unanimement par

« art numérique » qui faisait appel à la nature des processus

impliqués plutôt qu’aux machines ou encore « art virtuel » (par

Popper, avec ce même sens). L’art numérique avait deux particularités inconnues

jusqu’alors et propres à sa technicité. 1) I1 était capable de réduire tous les

types d’information (images, sons, textes, gestes...) à leur plus simple et

commun état, le BIT (Binary digIT).

Ce qui permettait d’hybrider toutes les techniques artistiques en les

renouvelant (tels la photo, la vidéo et le cinéma

numériques) et de créer des œuvres irréalisables jusqu’alors avec les matériaux

traditionnels (tels les dispositifs de réalité virtuelle, les œuvres sur

réseaux et les jeux vidéo interactifs). 2) Il permettait au récepteur des

œuvres d’interagir avec celles-ci, ce qui changeait en profondeur le rapport

entre l’auteur, l’œuvre et son récepteur.

Si l’art numérique naissant avait convaincu, voire enthousiasmé un

certain public en France, celui-ci avait été très peu nombreux. Très rares

étaient les artistes qui s’y intéressaient. Il faut dire que les ordinateurs étaient quasiment inaccessibles, la micro-informatique

n’existait pas encore, et les occasions d’exposer cet art peu fréquentes. Dans

le domaine musical, l’informatique fut acceptée sans troubler les consciences. L’IRCAM, Institut de recherche et

coordination acoustique/musique français, par exemple, avait été fondé par Pierre

Boulez en 1969, avec l’aide très substantielle de la puissance publique. Cet

institut réunissait des artistes, des scientifiques et des techniciens de haut

niveau en informatique ; la technologie était très sophistiquée et Boulez

fit fabriquer spécialement des ordinateurs pour l’institut. Par contre, l’art

numérique pratiqué par les plasticiens fut jugé comme une mode passagère, un

art secondaire, à la limite comme un non-art, par une partie influente des

critiques, des historiens, des enseignants et du marché de l’art. Les raisons

invoquées étaient que l’on ne pouvait pas faire de l’art avec des machines

déterministes qui ôtaient toute liberté aux artistes. Le même jugement

condamnait tous les arts utilisant une technologie qui n’était plus celle des

beaux-arts. L’un de ces critiques (défenseur ardent de la Figuration narrative)

n’avait pas hésité à traiter les artistes utilisant ces moyens de

« techno-maniaques ». D’où la difficulté pour eux d’exposer dans les

lieux qui convenaient et de se faire connaître. D’un point de vue plus général,

un fort courant anti-technologique sévissait chez les intellectuels français,

héritage d’une philosophie qui voyait dans la technologie la ruine du siècle.

Mais ceci est une autre histoire qui mériterait, avec l’arrière-fond politique,

de très longs commentaires. J’ai remarqué, en lisant la contribution d’Herbert Franke, que la situation n’avait pas été très différente en

Autriche. L’Autriche sut créer toutefois en 1979, à Linz, le festival Ars Electronica>, une organisation rayonnante dédiée à la création numérique.

Les années soixante-dix marquèrent de nouveau un tournant dans ma

trajectoire personnelle. À la suite des événements de mai 68 au cours desquels

les étudiants et certains enseignants des beaux-arts et autres conservatoires

contestèrent l’enseignement prodigué dans leurs écoles, un département d’art

fut créé à l’Université expérimentale de Vincennes. Ce département regroupait

les arts plastiques, le cinéma, le théâtre et la musique. Frank Popper se vit alors

confier la responsabilité d’organiser le département d’arts plastiques. Choix justifié

compte-tenu de son expérience de critique, d’historien et de commissaire

d’exposition, ouvert aux nouvelles formes d’expressions artistiques qui avaient

émergé aux cours des années soixante — art cinétique, optique, lumino-cinétique, cybernétique, électronique, holographique

—, ainsi qu’à toute nouvelle forme d’expression quelle que soit sa technicité.

Popper était aussi un défenseur ardent et parfaitement informé 4 des

liens et des échanges entre l’art, la science et la technique. Il réunit alors

autour de lui quelques artistes dont il connaissait bien les travaux et il se

trouva que j’en fis partie.

Je commençai mes cours en février 1969 avec beaucoup d’enthousiasme.

Ils portaient des titres comme : « Cybernétique et communication

artistique », « Structure et fonction idéologique des mass-médias »,

« Perception, expression », « Information et langage »,

« Patterns, modèles et symboles ». Ils étaient liés à des ateliers

pratiques sur la perception des couleurs, la photographie et le montage

audiovisuel. L’atelier pratique s’intitulait « Entre les images ».

Nous utilisions des diapositives et les différentes techniques du passage de

l’une à l’autre (une dia-morphose), cut, passage au

noir ou au blanc, fondu enchaîné, avec différentes modalités temporelles,

présence de sons ou non, et nous nous intéressions aux réactions du spectateur

au moment de cet entre-deux (passage que nous retrouverions plus tard, sans le

savoir, avec les techniques numériques d’interpolation). Cette recherche

s’était prolongée hors de l’Université avec la création de l’Agence d'Actualités

Audio-Visuelles qui produisait des reportages et des documentaires audiovisuels

d’une dizaine de minutes sur des sujets sociaux ou culturels. L’originalité de

ces productions se tenait dans leur diffusion grâce à l’aide de certains

directeurs de salles de cinéma et à un large réseau non institutionnel. Dans

les salles de cinéma ils étaient projetés avant le film et dans le réseau ils

étaient associés à des réunions et des libres discussions. Ils touchaient ainsi

un public assez vaste. Nous répondions aussi à des commandes diverses. J’eus

ainsi l’opportunité de réaliser en 1978 un audiovisuel de 50 minutes, La technologie des instruments de musique,

pour l'IRCAM. Réalisation qui me fit pénétrer dans les laboratoires

informatiques de l’Institut, discuter avec plusieurs compositeurs et remettre

en tête mes premières idées.

Cependant, j’étais en même temps déçu par l’Université car les moyens

matériels manquaient fortement. J’avais dû, au début, acheter moi-même le

matériel avec lequel les étudiants travaillaient. Il n’était pas possible dans

ces conditions de poursuivre les recherches que j’avais entreprises au cours

des années précédentes. Cet état de pénurie a été constant et a handicapé

sérieusement la recherche et l’enseignement. Par ailleurs, je m’investissais

beaucoup dans la gestion administrative du département, tout en préparant mon premier doctorat.

Par chance, il existait dans l’Université un département d’informatique

où, au début des années soixante-dix, quelques esprits novateurs s’étaient mis en tête de faire de l’art, de la

musique, des images, des poèmes, avec des ordinateurs. Ils avaient fondé un groupe

de recherche, le Groupe Art et Informatique de Vincennes (le G.A.I.V.), qui

produisait des œuvres expérimentales, publiait régulièrement une revue et

organisait des manifestations. J’avais d’ailleurs organisé, dans le cadre de mon

atelier, un cours avec Michel Bret consistant à inculquer à nos étudiants

quelques notions simples de programmation qui leur permettaient d’afficher sur

l’écran (noir et blanc, avec des pixels gros comme des petits pois)

quelques formes visuelles des plus modestes.

Il s’en suivit tout naturellement que nous eûmes l’idée de créer une

formation spécifique où les étudiants en arts plastiques apprendraient à

utiliser l’ordinateur pour créer des images. Ce qui fut possible en 1983. Huit enseignants-chercheurs furent à l’origine

de cette formation intitulée Arts et Technologies de l’Image (ATI) : Hervé

Huitric, Monique Nahas,

Michel Bret, Marie-Hélène Tramus, Anne-Marie Eyssartel, Jean-Louis Boissier,

Liliane Terrier et moi-même, une petite équipe qui s’agrandit au cours du

temps. La philosophie qui présidait à cet enseignement était la double

compétence artistique et technique. Les étudiants devaient apprendre la

programmation. Aucun préalable n’était exigé sinon un certain sens esthétique. Ils

réalisèrent dès le départ des images de synthèse en 3 D avec lesquelles ils

faisaient des films d’animation en utilisant des logiciels écrits par les

enseignants-chercheurs, les applications graphiques dans ce domaine étant

inexistantes. Ils développèrent plus tard des programmes interactifs en temps

réel et des dispositifs de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

L’idée d’une double compétence était un défi assez difficile à tenir. Nos

détracteurs affirmaient que les artistes concevaient leurs œuvres

indépendamment de toute technique, et que les technologies numériques n’étaient

que de simples outils parmi d’autres

choisies en fonction de leur projet ; leur apprentissage était superfétatoire.

Nous soutenions au contraire que si la technologie ne produisait pas

automatiquement de l’art, elle modifiait les perceptions de l’artiste, ses

comportements et même sa vision du monde. Toutefois, la majorité des diplômés

arrivaient à la fin des études à posséder une maîtrise technique satisfaisante,

parfois très bonne. Ils réalisaient des œuvres originales et ils s’intégraient facilement

dans les équipes techniques professionnelles. Chu-Yin Chen, par exemple, une enseignante-chercheuse

de la formation, professeure des universités et artiste numérique connue, a

suivi les cours d’ATI, jusqu’au doctorat, en sortant des Beaux-Arts de Paris.

Après une année de fonctionnement expérimental en 1983, la formation fut habilitée

à délivrer des licences et des maîtrises puis, au cours des ans, des masters et

des doctorats. Elle était articulée à une équipe de recherche en image

numérique et réalité virtuelle (l’INREV). ATI a été l’un des premiers enseignements

pensés sur ce modèle et, toujours attractif, il existe encore. J’en ai été le

responsable jusqu’à ma retraite en septembre 2000.

Les travaux réalisés dans le centre de recherche ont été pour moi une

source d’informations précieuses qui m’ont permis de développer une réflexion

théorique sur les technologies numériques et ses conséquences dans le champ de

la création artistique, de la culture et de la communication. Les positions

étaient souvent conflictuelles et outrancières, mal informées, vacillant entre technolâtrie

et technoclasme. Il y avait d’un côté ceux qui voyaient

dans les technologies numériques la fin de la culture humaniste, les autres le

remède à tous les maux de la société. Je consacrai alors beaucoup de temps à expliquer

et à défendre notre position d’enseignants-chercheurs et à développer un point

de vue objectif à partir des faits plutôt que des préjugés idéologiques. J’ai

publié dans ce but un grand nombre d’articles et quelques livres qui traitaient

de la relation entre l’art, la science et la technique, au cours de son évolution

historique. J’ai voulu montrer comment l’expérience perceptive que nous vivions

à travers les techniques (que j’avais appelé l’expériencesthé technesique) modelait à notre insu nos comportements et notre

vision du monde, comme l’ont fait les techniques perspectivistes, photographiques,

cinématographiques et télévisuelles, et comme le font maintenant les technologies

numériques, ce que celles-ci nous font perdre d’un côté et ce qu’elles nous

font gagner de l’autre, où se tient la rupture, où est la continuité. Mes deux premiers

articles remontent à 1982 : « Le fantôme d'Humphrey Bogart ou

Quelques questions sur la technologie 5 » où

j’évoquais les futurs comédiens de synthèse (un collègue de l’Université,

ancien sociétaire de la Comédie Française, ne supportait pas que les comédiens

de chair et d’os fussent mis un jour en concurrence avec des comédiens de

synthèse !) et « La synthèse numérique de l'image : vers un nouvel

ordre visuel 6 »

où je montrais les changements radicaux qui affectaient le régime figuratif sur

lequel la culture occidentale vivait depuis l’antiquité : le passage de la

Représentation à la Simulation.

1983 avait été l’année de la mise en place expérimentale de la

formation ATI, elle fut aussi celle d’une exposition très audacieuse pour

l’époque dans le champ des relations art-science-technique,

Electra,

consacrée plus spécialement à l’utilisation de l’électricité dans les arts

plastiques et visuels. Frank Popper en fut le concepteur et elle eut lieu au

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Frank pensa qu’on ne pouvait pas

faire cette exposition sans consacrer une part à la création numérique. Il me

confia donc la réalisation d’une grande salle dédiée à l’image numérique. J’ai

consacré un chapitre entier à cette manifestation dans mon livre Images. De l’optique au numérique,

préfacé par Frank Popper, où j’écrivais :

« Il s’agissait de montrer une grande variété de ces

images, et les plus représentatives des changements dans les modes de

perception, de création et de communication. Je voulais montrer plus

particulièrement l’étendue et la continuité du phénomène “Images” au-delà de

l’art et la présence des images numériques dans certains domaines scientifiques

et techniques [...].7 »

Beaucoup de ces images étaient présentées sur des supports traditionnels (toile, papier, métal,

photographie, vidéo ou film), certaines étaient exposées au public avec le

matériel informatique qui les produisait (ordinateurs, imprimantes, claviers,

écrans), et les visiteurs pouvaient interagir avec les dispositifs et

participer à leur production. Situation qui correspondait à l’esprit novateur de

Frank Popper qui voulait traiter le spectateur comme un créateur et un

participant. Sonia Sheridan avait apporté une palette graphique expérimentale

et initiait le public à son utilisation. C’était la première fois que des

ordinateurs entraient dans un musée en France, mais les occasions ne se

renouvelèrent pas souvent. J’avais aussi exposé des jeux vidéo avec lesquels

les enfants jouaient librement. Des œuvres en réseau (bien avant le Web), comme

celle que l’on devait à Roy Ascott, La Plissure du Texte, un hommage à

Roland Barthes, qui engageaient différents auteurs à travers le monde. La salle Image numérique accueillait une

soixantaine d’artistes précurseurs que je ne puis tous nommer ici. Quelques

noms cependant : Philippe Bergeron, Nadia Thalmann,

Marc Denjean, Tom De Witt, David Em,

Herbert Franke, Yoichiro

Kawaguchi, Nelson Max, Manfred Mohr, Vera Molnar, Brian

Reffin Smith, Joan Truckenbrod,

Steina et Woody Wasulka, Lillian

Schwartz, Alexandre Vitkine, et mes collègues et

amis, Hervé Huitric, Monique Nahas

et Michel Bret. Cette exposition fut prolongée d’un mois et connut un très

grand succès.

J’avais fait le projet, avec Michel Bret et Marie-Hélène Tramus, de présenter à Electra un dispositif interactif affichant

sur un écran une petite plume d’oiseau que le spectateur pourrait faire voleter

à son gré en soufflant dessus. L’idée nous plaisait de créer la première image animée

née d’un souffle, puisque sans la participation physique, pneumatique au sens étymologique, du spectateur la plume resterait

immobile au bas de l’écran, en attente. Mais ce projet apparemment très simple exigeait

une puissance de calcul en temps réel très importante pour l’époque. Nous

avions prévu d’utiliser un calculateur puissant qui servait à la simulation de

vol sur les avions de chasse, mais malheureusement le projet ne put se

réaliser. Il nous fallut attendre l’été 1988 pour qu’il le fût, mais sur

un des ordinateurs de notre centre de recherche.

Edmond Couchot, Michel

Bret, Marie-Hélène Tramus, La Plume, 1988 |

Nous avions installé le matériel (ordinateur, moniteur, capteur) dans

une petite salle très chaude de l’Université à côté d’un ventilateur qui dispensait

une légère brise. Michel Bret réglait la sensibilité du capteur de pression et

le programme (qu’il avait écrit) des évolutions potentielles de la plume et

j’étais délégué au souffle. Or, nous remarquâmes, à un moment où je ne

soufflais pas, que la plume posée au bas de l’écran frémissait toute seule.

Consternation, plongée dans le programme à la recherche d’un bug perfide ou

d’une erreur. Rien ! Quand tout à coup, nous constatâmes en déplaçant par

hasard le ventilateur que les frémissements avaient cessé. Le capteur réagissait

aussi très légèrement au flux d’air que propulsait le ventilateur.

C’est cette sorte d’expérience vécue qui fait comprendre que le virtuel

est bien une réalité avec laquelle nous jouons, nous, autres réalités vivantes.

Les deux mondes sont compossibles et coexistent

réellement pour en fonder un troisième. « [...] l’expérience de la réalité

virtuelle semble être en mesure d’éclairer notre rapport fondamentalement

construit au monde », dira plus tard Philippe Fuchs, spécialiste de cette

technologie 8. La Plume fut exposée pour la première

lors de l’exposition Pixim,

à Paris, en 1988. Quelques déclinaisons sur le thème « Je souffle à tout

vent » furent créées par la suite, qui nous entraînèrent dans de nombreux

voyages.

Mon intention avait été en commençant cette biographie de m’arrêter aux

années quatre-vingt, comme l’annonce le titre. Mais en vérité il est bien

difficile de dire où s’arrête et où commence la période des pionniers de l’art numérique.

En relation étroite avec la science et la technologie, l’art numérique connaît

une incessante évolution, tout en gardant son identité. Au fur et à mesure que

les technologies avancent, se complexifient et pénètrent les sociétés et les

cultures, des aventuriers du champ esthétique plus attentifs que d’autres au

milieu technologique, s’approprient ces technologies, les adaptent à leurs

projets de création et ouvrent de nouvelles voies que d’autres exploiteront

plus aisément. On retrouvera donc d’autres précurseurs — parfois les mêmes plus

âgés ! — au cours des années qui suivent, de 1990 à nos jours. Il en fut

et il en est ainsi, de toutes les avancées surprenantes des sciences cognitives

sur la perception (un retour aux années soixante), sur l’émotion, sur

l’intelligence et la vie artificielles (retour à la seconde cybernétique), sur

les notions d’autonomie, d’émergence, d’enaction, de

complexité, d’auto-organisation, sur la réalité virtuelle et la réalité

augmentée et sur les technologies de la communication (hypermédias,

multimédias, transmédias et crossmédias,

réseaux grand public et sociaux, téléphones portables, GPS, engins

connectés et autres artefacts numériques). Ce n’est pas pour autant que la

technologie impose fatalement à l’art ce qu’il doit être. Quand cela se

produit, les œuvres ne sont que soumission, effet de mode. Mais quand la

technologie est repensée, déviée de sa finalité instrumentale et pragmatique, elle

devient alors l’occasion d’une expérience esthétique, un moyen d’échange intersubjectif

d’émotions, de sentiments, d’idées, de connaissances ; elle prend sens.

1

Abraham Moles, Perception esthétique et théorie

de l’information, Flammarion, 1958.

2 IDEM, Art et ordinateur, Casterman,

1971.

3 Ibidem.

4 Frank

Popper, Art, action and participation,

Londres & New-York, 1975.

5 In Recherches sociologiques, Les sociologies, volume XIII, N°1-2, 1982.

6 In Revue

Traverses, n°26, Paris, octobre 1982.

7 Edmond Couchot, Images. De

l’optique au numérique, Hermès, Paris, 1988, p. 172.

8 Olivier

Nannipieri, Philippe Fuchs, « Pour en finir avec

la Réalité : une approche socio-constructiviste

de la réalité virtuelle » (« To put an end with

Reality : a socio-constructivist approach

of virtual reality »), Revue des Interactions Humaines Médiatisées (Journal of Human Mediated Interactions), Vol

10 - N° 1 / 2009. Voir aussi Fuchs, P. (dir.)

(2001), Le traité de la réalité virtuelle,

5 tomes, Presses de l’École des Mines de Paris, 3e édition, 2006, Paris.

© Edmond Couchot & Leonardo/Olats, Juin 2015

|